盛夏七月,辽宁阜新蒙古族自治县务欢池镇广民村,山地花生正值抽芽。我校汽车与船舶工程学院团委组织的“广民筑梦青年团”一行踏入田间地头,开启了为期三天的暑期社会实践。没有授课讲台,没有展示板报,他们的身份不是参观者,而是“连接者”——连接农业现实与高校智力、连接农户困惑与专家方案,也连接青年所学与乡村所需。

从调研开始:先读懂土地,再开口建议

初到广民村,团队没有急于“提对策”,而是选择把行程的前三分之二用在“看”和“问”上:看作物种植分布、看土壤质地与水源分布,问村民、问村干部、问技术员。

“山地保水性差,一下雨冲沟严重。”

“玉米和花生套种,是实验田,效果不好说。”

“主要靠人工,不喷灌,浇水靠水车拉。”

这片土地的“农业难题”,不像课本里的案例那样整齐:既有种植技术的局限,也有地形资源的硬伤,更有村庄人口老龄化、销售渠道不畅等深层问题。而这一切,都不是一支学生团队可以独自解决的。

专业支撑:教授下田,青年组织让对话发生

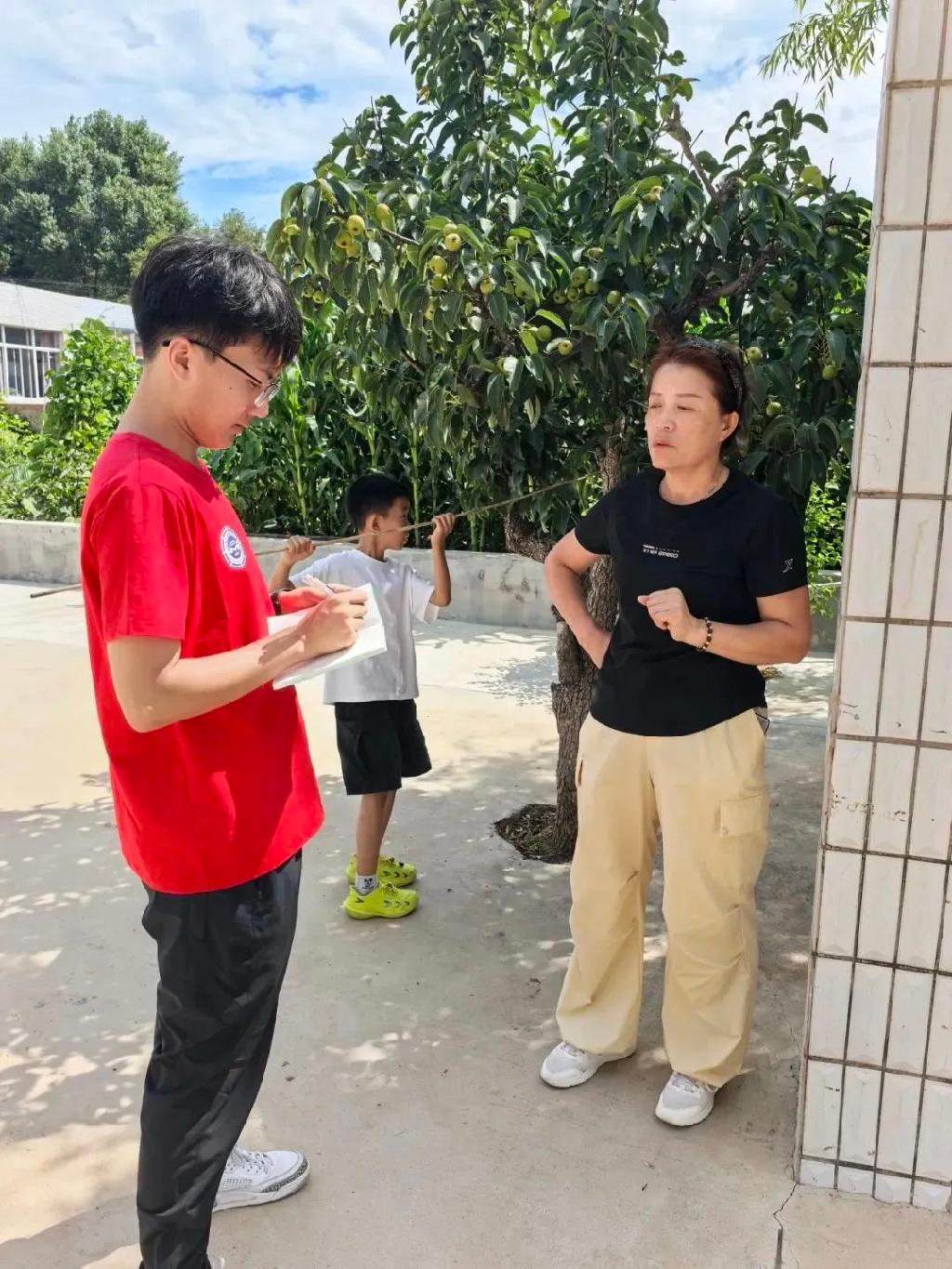

为切实破解发展困境,团队通过团队成员联系,特别邀请沈阳农业大学园艺学院教授付亚文及其团队成员赴村参与座谈与技术指导。在花生地头,教授拿起一株样本,边观察边问村民:“你们播种是撒播还是穴播?浇水怎么安排?”村民老李低头回道:“洇不透,一旱浇不进,一涝就跑苗。”

现场一边说,学生一边记,还时不时提出“能不能试用地膜覆盖”“能不能引入精准施肥”等问题,专家即时回应,村民认真听讲,不时点头。座谈会上,专家团队结合地形条件、栽培模式和市场需求,提出“控制密度、调配作物结构、合理灌溉+绿色防控”的建议;同时在销售端建议“打造区域公共品牌,探索直播电商路径,构建长期合作渠道”。这不是一场单向讲解,而是一场有问题、有回应、有共识的农业“破题”现场。青年团队的角色,正是在村民与专家之间做好“组织者”“协调者”“翻译者”。

工科学生,也能在田地里找到“专业感”

“我们不是农业专业,但我们懂得如何调配资源,把行动项目化。”队员王天宇说。尽管来自汽车与船舶工程学院,团队成员并未止步于专业局限。相较于农业技术细节,他们更擅长构建“系统逻辑”与推动“执行落地”。围绕村内农作物种植存在的关键难题,团队梳理出一份“农作物种植痛点图谱”,对症归类问题,整理成图示,便于与教授团队进行结构化协同,逐项制定可行性跟进方案。“

我们不是农学专家,但这个过程让我们真正练出了另一种能力——看得见问题、问得准关键、调得动资源、落得了方案。”王天宇说。带队教师韩溢指出:“这不仅是一场助农服务,更是一场实践能力的系统性锤炼。工程思维,不止适用于车间,也适用于乡村现场。”

实践未止步:从建议到跟踪,让改变延续

实践结束后,团队并未“带着数据离开”,而是计划后续开展“技术跟踪+农户访谈+线上销售支持”三项延展工作:

1. 与农业专家保持沟通,推动示范田试验落地;

2. 搭建农户沟通群组,持续收集田间反馈;

3. 协助村委搭建基础直播端口,探索线上化销售初步模式;

4. 撰写完整调研报告,并提交校地两端,为来年合作打基础。

“比起走一遭,我们更希望留下点东西。”队员韩钊说。

青年的意义:不是走访乡村,而是参与乡村

“广民筑梦青年团”只是汽车与船舶工程学院今年多个暑期社会实践团队之一。但这支团队用一次真实的对话、一次专业的行动,诠释了新时代青年在“乡村振兴”大命题下的具体回应方式。他们走进土地,不是为了拍照取景,而是去理解复杂问题,寻找合理路径,建立协同机制。这就是当代青年的意义:不是站在一旁提建议,而是走到中间搭桥梁——用热情,也用专业;用理想,更用实践。

乡村的难题,不是一次实践能解决的。但一次认真走过的脚步,能搭起信任的路基。未来,这支团队或许会更换成员,但“青年搭桥、资源助农、产教融合”的理念与机制,将持续在广民村延续、深化、开花。这,是汽车与船舶工程学院青年投身乡村振兴的一个缩影。也是属于他们自己的一份时代答卷。

文/韩 溢(汽车与船舶工程学院)

图/王天宇(24级汽车电子技术二班)